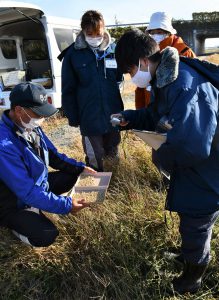

JAいしのまきやもと転作組合連絡協議会は11月9日、大豆の現地検討会を開き収穫間近の大豆の生育状況を確認しました。会員41人が参加し、矢本地区のほ場4カ所を巡回しました。

今年は、播種後の長雨により除草作業などに遅れが出てしまい、雑草の発生が多い傾向でしたが、おおむね生育は順調。

講師の石巻農業改良普及センターの木村友祐技師は「大豆の乾燥は、初期水分、乾燥速度、乾燥温度等によって、裂皮粒やしわ粒が生じ、品質低下の原因となる可能性がある。収穫後の乾燥調整は温度管理に十分注意して行ってほしい」と呼びかけました。

また、大豆栽培における雑草や排水対策についての説明もありました。排水対策では、大雨が予測される場合、暗きょなどの点検や整備を行い、地表排水の効果を高めるために、枕地の畦を切って溝を作るなど、さまざまな管理方法を学びました。

同協議会は矢本地区の18組織で構成され、「ミヤギシロメ」「タンレイ」を約350㌶で栽培しています。収量630㌧を目標に適期作業を徹底し、高品質な大豆を出荷していきます。

JAいしのまきでは、組合報「まごころ」を毎月発行しております。

JAいしのまきでは、組合報「まごころ」を毎月発行しております。 地域住民の皆さんにさまざまな情報をお届けするコミュニティ紙「IRODORI」を発行しています。

地域住民の皆さんにさまざまな情報をお届けするコミュニティ紙「IRODORI」を発行しています。